CA 311 juin 2021

À quel moment le Mexique a-t-il été foutu ? (suite)

jeudi 10 juin 2021, par

La première partie de ce texte, parue dans le précédent CA, rappelait les origines du désastre économique et social en cours au Mexique. Dans cette deuxième partie, les auteurs, qui vivent à Mexico, présentent un panorama des violences liées au trafic de drogue, ainsi que des féminicides, et critiquent la politique suivie par le gouvernement de López Obrador sur ces questions. La dernière partie, à paraître dans le CA de l’été, examinera les raisons de la crise que connaissent actuellement les mouvements sociaux au Mexique.

L’un des jalons de la tragédie mexicaine est, sans aucun doute, l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena), le 1er janvier 1994. À partir de cette date, le pays a radicalement changé : les politiques néolibérales de mondialisation sont devenues extrêmement agressives, les ejidos [1] ont été privatisées, le colonialisme interne s’est de plus en plus articulé avec le colonialisme international, tandis que le grand capital dévorait les structures sociales et économiques préexistantes en combinant répression, cooptation et corruption.

Dès lors, la santé, le logement et les pensions sont passés du statut de droits à celui de services payants, tandis que l’éducation était transformée en marchandise. Sous prétexte d’attirer les capitaux étrangers, les sociétés transnationales ont été autorisées à opérer sans autre réglementation, ce qui a entraîné une grave détérioration de l’environnement et des dommages à la santé de la population. Le Mexique est devenu le pays avec la plus forte proportion de personnes obèses au monde. Se sont multipliés les incidents dus à la négligence – le dernier en date étant l’effondrement de la ligne 12 du métro de Mexico qui a fait 26 morts et 80 blessés, le 3 mai, sous un gouvernement supposé de gauche –, les explosions dans les usines, les déversements de produits toxiques dans les rivières, et les activités criminelles telles que le vol de carburant à Petróleos Mexicanos. L’économie mexicaine s’est transformée en une usine de pauvres, où le trafic de drogue est la seule option pour des millions de jeunes n’ayant accès ni à l’éducation ni au travail.

Cette réalité ne peut être comprise que replacée dans le contexte international. Dans le monde d’aujourd’hui – et pas seulement au Mexique –, la politique en tant qu’instrument de médiation tend à disparaître. Le capital remplace les bases sociales et naturelles qui lui préexistent par des formes d’organisation de plus en plus soumises à ses besoins de valorisation. L’État, qui était le gestionnaire rigide et autoritaire des relations sociales, devient le gestionnaire d’entreprises meurtrières. Jamais le crime contre la vie appelé capitalisme n’a été glorifié avec autant de cynisme et de stupidité. L’étude de ce processus met en évidence la déchirure du tissu social et l’interaction entre les entreprises et l’État sous la forme de gangs criminels.

En ce sens, et contrairement à ce que certains pensent, le Mexique n’est pas un pays arriéré ; il exprime plutôt cette réalité de la manière la plus crue et la plus cruelle. « Celui qui ne connaît pas le Mexique, écrit l’écrivain Roberto Saviano, ne peut pas comprendre comment fonctionne la richesse sur la planète. Celui qui ignore le Mexique ne comprendra jamais le destin des démocraties transfigurées par les flux du trafic de drogue. Celui qui ignore le Mexique ne trouve pas le chemin qui distingue l’odeur de l’argent, ne sait pas comment l’odeur de l’argent criminel peut devenir une odeur qui gagne et qui n’a pas grand-chose à voir avec la puanteur de la mort, de la misère, de la barbarie et de la corruption. »

El Mayo Zambada, chef du cartel de Sinaloa, la plus importante organisation de trafic de drogue au monde, présente sur pratiquement 70 % de la planète, l’exprime ainsi : « Nous travaillons pour le gouvernement, il nous tire à sa suite. » Dans la requête rédigée par son fils, surnommé « Vicentillo » et actuellement témoin collaborateur du gouvernement des États-Unis, on peut lire que 99 % des policiers mexicains sont corrompus et que les narcotrafiquants ne financent pas un parti politique particulier, mais tous, car ainsi « que l’un ou l’autre gagne, l’organisation ne perd jamais ».

Le même document nous apprend que le cartel de Sinaloa possède des avions, des chars, des sous-marins, des hors-bord, des bateaux de pêche, des bus, des wagons de chemin de fer et une flotte de voitures blindées. Elle est également liée à la crème de la criminalité mondiale : la ndrangheta de Calabre, la mafia albanaise, la mafia russe, les différentes mafias mexicaines aux États-Unis, la mafia chinoise et, bien sûr, les cartels colombiens. Elle contrôle aussi les ports, les chemins de fer et les aéroports, et a infiltré les banques, l’industrie pétrolière et un nombre important d’entreprises privées nationales et transnationales (en particulier, mais pas exclusivement, dans les secteurs de l’agriculture et de la construction).

Le cartel de Sinaloa n’est pas seul. D’autres mafias, certaines presque aussi puissantes que, par exemple, le cartel de Jalisco - Nouvelle génération (CJNG), se disputent le pouvoir, les affaires et les territoires, tout en entretenant des relations étroites avec les entreprises privées, l’armée et les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux. Certains contrôlent le commerce du fer avec la Chine, l’exportation d’avocats et le transfert de fentanyl (un opioïde synthétique similaire à la morphine, mais entre 50 et 100 fois plus puissant) qui provient d’Asie et est destiné aux ports du Pacifique du Mexique, entre autres activités. Une enquête universitaire révèle qu’en 2010 quelque 3 500 entreprises avaient des liens avec des trafiquants de drogue.

Certains cartels, en plus de ce trafic, gèrent le flux de migrants illégaux cherchant à atteindre les États-Unis, un commerce dans lequel ils font preuve d’une cruauté sans limites. En bons marchands, les tueurs à gages enregistrent les frais qu’ils facturent, attribuant à chaque migrant un bracelet en plastique de couleur différente, en fonction du « service » fourni et du prix correspondant. Ceux qui n’ont pas de bracelet sont impitoyablement réprimés.

Un voyageur courageux, Flaviano Bianchini, a raconté son horrible périple à bord du train surnommé de manière significative « La Bête », en suivant le même itinéraire et dans les mêmes conditions que les migrants [2]. Chaque année, quelque 800 000 personnes, pour la plupart originaires d’Amérique centrale et du Sud – mais aussi, depuis peu, des Caraïbes et d’Asie – doivent traverser le Mexique pour atteindre les États-Unis. En cours de route, elles subissent des extorsions de fonds et des violences extrêmes. Pourtant, environ 600 000 chanceux s’en sortent, mais 150 000 autres sont enlevés en cours de route. 5 000 ou peut-être 10 000 personnes meurent victimes d’une mort violente ou sont littéralement englouties par la terre. Les autres – un bon nombre – sont expulsées. Nul ne connaît les chiffres précis car souvent les familles n’osent pas signaler leur disparition. Plus de données ? Une femme sur six est violée puis prostituée par des cartels criminels. Dans un seul endroit, San Fernando (État de Tamaulipas), 72 migrants ont été massacrés en 2010, et 193 autres en 2011. Le dernier massacre a eu lieu le 22 janvier, à Camargo (Tamaulipas), où 19 corps brûlés ont été retrouvés. En peu de temps, il est apparu que 12 policiers avaient nettoyé la scène du crime.

Ce contexte d’extrême violence et de collusion entre l’État, la criminalité et le grand capital explique les événements tragiques de ces dernières années. Il y a en premier lieu la disparition, dans la nuit du 26 septembre 2014, des élèves de l’école normale rurale Isidro Burgos à Ayotzinapa (État de Guerrero). Rappelons que la ville d’Iguala, théâtre de ces événements tragiques, est située dans ce qu’on appelle la « ceinture dorée », sorte d’eldorado mexicain, niché dans une région d’une terrible pauvreté. Guerreros Unidos, Los Ardillos, los Rojos et d’autres gangs criminels contrôlent les plantations et le trafic de marijuana et d’opium, mais ils opèrent dans des endroits où se trouvent de grandes sociétés minières telles que Gold Corp (à l’époque propriétaire de la mine d’or de Los Filos, la plus grande d’Amérique latine) et Torex Gold (installée à Cocula, d’où venaient les policiers qui ont kidnappé les jeunes). Dans une interview accordée à une chaîne d’information financière canadienne, un haut responsable de Gold Corp a déclaré en toute franchise que la société minière « entretient généralement de bonnes relations avec les trafiquants de drogue ».

La participation de l’armée mexicaine et des trois niveaux de gouvernement [fédération, État, municipalité] dans la nuit d’Iguala a été mise en évidence. Rappelons, d’autre part, que l’État de Guerrero a été le berceau de la « guerre sale » des années 1970 et que c’est un territoire contrôlé et surveillé depuis par l’armée. Les principaux responsables des morts et des disparitions forcées de cette époque, les généraux Mario Arturo Acosta Chaparro et Francisco Quirós Hermosillo, ont été successivement condamnés pour avoir collaboré avec les trafiquants de drogue. Aujourd’hui, alors que la région est le théâtre d’une autre guerre, tout aussi insensée et encore plus meurtrière, les mêmes mécanismes se reproduisent à plus grande échelle. « C’était l’État », avons-nous crié en octobre 2014 dans les rues de Mexico. Et c’était la vérité.

La nuit d’Iguala n’est pas un cas isolé. Il y a également eu des massacres à Tlatlaya (État de Mexico), en 2014, où 22 civils ont été exécutés par l’armée ; à Tanhuato (Michoacán), en 2015, où 42 civils, soi-disant membres du CJNG, ont été assassinés par la police fédérale ; et à Apatzingán (Michoacán), en 2015, où 16 autres ont été tués. Ces meurtres et d’autres ne sont pas uniquement dus à la cruauté de ceux qui les commettent. Ils sont liés à ce que les économistes appellent l’accumulation par dépossession : l’expulsion et, le cas échéant, l’élimination bestiale des populations installées dans des régions économiquement ou politiquement stratégiques. Le philosophe camerounais Achille Mbembe mentionne que, dans certaines conditions, les États peuvent se transformer en machines de guerre. Une machine de guerre, explique-t-il, agit en recourant à des enlèvements et des déprédations, et peut réaliser d’énormes profits grâce à des connexions directes avec des réseaux transnationaux. L’extraction et le pillage des ressources naturelles par les machines de guerre vont de pair avec des tentatives brutales d’immobiliser et de neutraliser dans l’espace des catégories entières de personnes.

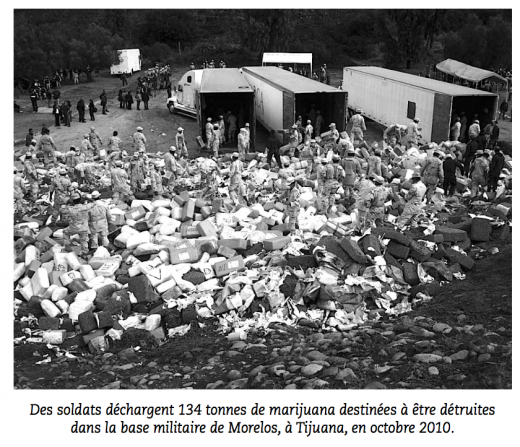

C’est précisément ce qui se passe au Mexique. La « guerre contre la drogue », déclenchée par le gouvernement de Felipe Calderón (2006-2012) et poursuivie par celui d’Enrique Peña Nieto (2012-2018), était une guerre contre le peuple mexicain, et non contre les narcotrafiquants. Elle a fait quelque 250 000 morts, plus de 61 000 disparus et 346 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, déclenchant une crise humanitaire d’une ampleur jusqu’alors inconnue. Son principal stratège, le super-policier de Calderón, Genaro García Luna – aujourd’hui emprisonné aux États-Unis –, a travaillé avec le cartel de Sinaloa tandis que le général Salvador Cienfuegos, secrétaire à la Défense nationale sous le gouvernement Peña Nieto et en tant que tel responsable du massacre d’Iguala, était arrêté le 15 octobre de l’année dernière à l’aéroport de Los Angeles, en Californie, pour trafic de milliers de kilos de cocaïne, d’héroïne, de méthamphétamine et de marijuana et pour blanchiment de l’argent de la drogue.

Il convient de préciser, comme le souligne Carlos Fazio, que la guerre contre les narcotrafiquants s’est inscrite dans le processus de militarisation et de transnationalisation de la « guerre contre la drogue » fabriquée et imposée par les États-Unis sur tout le continent, et que s’ajoute maintenant à ce dispositif de type contre-insurrectionnel la « guerre contre le terrorisme » dans le cadre de ce qu’on a appelé le Plan Mérida [3]. Ce n’était rien de plus qu’une imitation du Plan Colombie, mis en œuvre en 2000 par le gouvernement de William Clinton, prétendument dans le but de lutter contre le trafic de drogue, mais en réalité pour combattre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et l’Armée de libération nationale (ELN).

Il y a plus. Interroger ou écrire sur ce qui précède peut vous coûter la vie. De 2000 à ce jour (3 mai 2021), 138 meurtres de journalistes ont été documentés au Mexique (127 hommes et 11 femmes), liés à leur travail professionnel. Parmi ceux-ci, 47 ont été enregistrés sous l’administration précédente d’Enrique Peña Nieto, et 18 pendant le mandat actuel d’Andrés Manuel López Obrador (dit AMLO). La plupart des victimes travaillaient en province, où la collusion entre les agences gouvernementales et les organismes criminels est encore plus étroite. C’est le cas, par exemple, de Miroslava Breach et Javier Valdez, correspondants du quotidien La Jornada respectivement à Chihuahua et Sinaloa, et tous deux assassinés en 2017.

Selon les données officielles, au Mexique, une femme est assassinée toutes les deux heures et demie. Le premier semestre 2020, qui a été marqué par le confinement en raison du Covid-19, a enregistré le plus grand nombre de meurtres de femmes au cours des trente dernières années.

La violence féminicide contre les femmes et les filles a une longue histoire. Le 23 janvier 1993, les restes d’une fille de 13 ans qui avait auparavant été violée et étranglée ont été retrouvés dans un terrain vague à Ciudad Juárez (Chihuahua). Tragiquement, Alma Chavira Farel a inauguré la crise du féminicide au Mexique. À ce jour, cette ville frontalière reste la municipalité qui compte le plus grand nombre de féminicides dans le pays, et plus de 1 700 dossiers rassemblent ces histoires de meurtres. Même si la violence féminicide n’a fait que croître dans tout le pays, les meurtres de femmes à Ciudad Juárez commis dans les années 1990 et 2000 continuent d’être le chapitre le plus terrifiant en raison de la méchanceté, de la systématicité et de l’impunité qui les ont entourés ; et leurs caractéristiques sont importantes pour comprendre certains des mécanismes qui articulent la violence contre les femmes.

Rita Segato, l’une des premières enquêtrices de l’affaire, distingue la violence domestique de celle qui a lieu dans l’espace public, en affirmant que « si, à l’abri de l’espace domestique, l’homme abuse des femmes qu’il contrôle parce qu’il le peut, c’est-à-dire parce qu’elles font déjà partie du territoire qu’il contrôle, l’agresseur qui s’approprie le corps féminin dans un espace public ouvert le fait parce qu’il le doit, pour montrer qu’il le peut. Dans un cas, il s’agit d’une vérification d’une domination déjà existante ; dans l’autre, il s’agit d’une exhibition de la capacité à dominer qui doit être rééditée avec une certaine régularité. (...) Mais la production et le maintien de l’impunité à travers le sceau d’un pacte de silence ne se distingue pas vraiment de ce que l’on pourrait décrire comme l’exhibition de l’impunité [4] ».

Cette période coïncide avec l’ascension du trafiquant de drogue Amado Carrillo en tant que chef du cartel de Juarez. Surnommé « le Seigneur du Ciel », Carrillo est devenu le principal distributeur de cocaïne aux États-Unis, à une époque où le célèbre Chapo Guzmán n’était qu’un apprenti. Comme le souligne la journaliste Anabel Hernández [5], Carrillo « n’aurait jamais pu créer son empire sans l’aide d’hommes d’affaires de longue date, de banquiers, de militaires, de policiers et d’hommes politiques, y compris d’anciens présidents de la République et leurs proches. Ce réseau de liens est indissoluble, ils s’unissent tous autour d’un même intérêt : l’argent et le pouvoir ».

Simultanément, Ciudad Juárez est devenue la charnière d’une triade de dépossessions : les politiques anti-immigrants ont été combinées à la militarisation pour contrôler la frontière avec les États-Unis et à la création de maquiladoras [entreprises franchisées] qui, en vertu du tout nouvel accord de libre-échange nord-américain (Alena), ont employé (et emploient toujours) de grandes quantités de main-d’œuvre bon marché, principalement des jeunes femmes d’origine rurale. Presque toutes étaient des migrantes internes qui, malgré leur précarité, étaient autonomes et exerçaient des emplois d’où les hommes avaient été chassés. C’est ainsi que, dans un environnement social marqué par une profonde culture machiste, les travailleuses pauvres âgées de 15 à 30 ans, qui circulaient à des heures et avec des itinéraires prévisibles dans des zones inoccupées, dépourvues d’infrastructures de base et de toute sécurité, ont été les principales victimes des meurtres.

« Il est évident que la continuité de ce type de crime pendant onze ans sans que sa récurrence ne soit perturbée, affirme Segato, nécessite des ressources humaines et matérielles importantes qui impliquent : le contrôle d’un réseau étendu et fidèle d’associés, l’accès à des lieux de détention et de torture, des véhicules pour le transport des victimes, l’accès aux représentants de l’ordre public à tous les niveaux, y compris au niveau fédéral, et une influence sur eux ou le pouvoir de les intimider ou de les faire chanter. »

Le 16 novembre 2009, la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a rendu un jugement concernant l’affaire González et al. versus le Mexique, connue sous le nom d’« affaire Cotton Field » en raison du nom du lieu où ont été retrouvés les corps de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal et Laura Berenice Ramos Monárrez. Pour la première fois dans le monde, un État, celui du Mexique, a été tenu pour responsable du féminicide de trois femmes du fait de son manque de diligence et de prévention et, de façon plus générale, pour ne pas avoir assuré la sécurité des victimes dans un contexte de meurtres systématiques de femmes.

Malgré la reconnaissance partielle de sa responsabilité et les progrès importants de la législation sur le genre au niveau national, l’État mexicain de Chihuahua a fait preuve, pour le moins, de son inefficacité pour s’attaquer au problème : il a fallu huit ans à son Congrès pour inclure dans la législation le type de criminalité qu’est l’homicide lié au genre, et dix ans pour lui donner le nom de féminicide. Pis encore, selon les données du procureur général de l’État de cette localité, sur les 40 féminicides commis entre 2017 et 2019, seuls trois auraient fait l’objet d’une condamnation. Jusqu’à présent, l’Alerte sur la violence de genre contre les femmes (AVGM), un mécanisme d’urgence créé en 2012 afin de regrouper les actions de tous les niveaux de gouvernement pour mettre fin à la violence féminicide, n’a jamais été activée à Ciudad Juárez.

Ces dernières années, de nombreux cas de féminicide ont ébranlé l’opinion publique, et, en ravivant l’indignation, ont de nouveau braqué les projecteurs sur le nombre croissant de meurtres de femmes et de filles liés à leur genre. Bien qu’il soit impossible de quantifier l’horreur de chacune de ces histoires, deux d’entre elles illustrent la terrible accumulation de la violence dans l’espace domestique, démontrant l’inefficacité d’un système institutionnel qui, par omission, la rend possible de manière complice : le crime contre Ingrid Escamilla et celui contre la fillette de Fatima, qui se sont tous deux produits au cours de la même semaine, ont choqué le Mexique.

Le 9 février 2020, dans le nord de la ville de Mexico, Ingrid Escamilla, une jeune femme de la classe moyenne de 25 ans, a été sauvagement assassinée dans la cuisine de sa maison par son mari Erick, 46 ans : après l’avoir poignardée, lui avoir ôté la peau, divers organes, et l’avoir démembrée, a essayé de jeter les restes dans les égouts. Lorsque les policiers sont arrivés à la maison, à la suite d’une plainte, ils ont trouvé le meurtrier toujours ensanglanté, mais l’un d’eux a divulgué des photos du corps d’Ingrid, qui ont fait la une des tabloïds et circulé sur les réseaux sociaux, ce qui a constitué une seconde agression contre la victime. Ingrid, qui avait réussi à obtenir une maîtrise en administration des affaires et était connue par ses proches comme une personne joyeuse et noble, aurait déposé, sept mois plus tôt, une plainte pour violence domestique que le parquet a déclarée inexistante.

Le 11 février de la même année, Fátima Aldrighett Antón, âgée de 7 ans, a disparu à Alcaldía Tláhuac, dans le sud-est pauvre de Mexico. Lorsque sa mère est venue la chercher à l’école, une demi-heure après la fin de la classe, la fillette n’était pas là. Elle a été déclarée disparue par sa famille le lendemain. Cinq jours après sa disparition, ses restes ont été retrouvés dans un sac-poubelle avec des traces de torture et d’abus sexuels extrêmes. L’événement a suscité une vague d’indignation chez les habitants du quartier, dont beaucoup connaissaient la petite fille car elle vendait des bonbons avec sa mère.

Alors que la famille se rendait en pèlerinage auprès des différentes agences gouvernementales et que celles-ci faisaient la preuve de leur inaptitude à intervenir rapidement, les voisins ont organisé les recherches, publié la photo de la fillette et recouru aux caméras des maisons et des entreprises voisines. Ils ont ainsi obtenu la dernière image de la fillette, qui la montrait quittant l’école publique qu’elle fréquentait après avoir été confiée, indûment, à une femme. Dans la nuit du 19 février, les ravisseurs ont été arrêtés : un couple, Giovanna et Mario Alberto, âgés d’environ 29 ans, vivant ensemble depuis huit ans et parents de trois enfants proches de l’âge de la victime. Selon un parent des ravisseurs, Mario Alberto aurait exigé que Giovanna lui trouve une « jeune amante », faute de quoi il prendrait l’une de ses propres filles. Giovanna avait alors kidnappé Fatima à sa sortie de l’école ; la fillette la connaissait : la ravisseuse et co-meurtrière présumée avait vécu un certain temps chez la mère de Fatima, après avoir fui Mario parce que celui-ci avait tenté de la brûler ; la mère de la fillette l’avait accueillie par solidarité dans son habitat précaire.

Les institutions avaient déjà en leur possession des informations faisant ressortir l’environnement vulnérable dans lequel vivait la fille de Fatima. Le Système national pour le développement intégral des familles (DIF) de Mexico a révélé à cette époque qu’il existait depuis 2015 (la fillette avait alors 2 ans) un dossier dans lequel il était signalé que Fatima souffrait de problèmes de santé mentale et que la famille vivait dans une grande précarité ; aucune mesure n’avait pourtant été prise dans un sens ou l’autre. Et auparavant, cette même Giovanna qui agresserait plus tard Fatima s’était rendue dans l’un des centres de soins territoriaux du programme « Lunes » du secrétariat à la Femme de Mexico pour se déclarer victime de violences domestiques.

En réponse à ces féminicides et à d’autres, le 8 mars 2020 a eu lieu la plus grande marche de la Journée de la femme jamais vue : plus de 30 000 femmes de tous âges, conditions et tendances ont exigé la justice et l’arrêt des crimes. Le lendemain, l’un des journaux les plus influents du Mexique titrait sur huit colonnes : « Des milliers de femmes crient “Assez d’impunité” ». Un an plus tard, cependant, le même journal titrait : « Juste cause, violence inacceptable ». Dans le contexte du confinement dû à la pandémie, la marche du 8 mars 2021 s’est effectuée encerclée par 1 700 policières et a attaqué les clôtures métalliques qui protégeaient le Palais national. Il en est résulté 81 blessés : 19 civils et 62 policières – dont beaucoup souffrent également d’abus et de discrimination au sein de leur propre corporation.

Confrontée à cette question, la présidence a oscillé entre la minimiser, l’ignorer ou sombrer dans la paranoïa. Imprégné d’une vision idéalisée de la famille, AMLO a été incapable de trouver des réponses à la complexité du problème, qu’il réduit à une conséquence du néolibéralisme et de la perte des valeurs traditionnelles. Dans des déclarations lors de conférences du matin, il a rejeté la véracité de 90% des appels téléphoniques d’urgence effectués par des femmes, attribuant à des complots de la droite le rejet de son action sur les questions de genre. Son dernier désaccord avec le mouvement féministe a porté sur sa défense acharnée de l’ancien candidat au poste de gouverneur de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, sur qui pèsent des accusations de viol.

En février 2020, le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, a proposé de supprimer le délit de féminicide, qui avait été introduit dans le Code pénal en 2012, et de le reclassifier en homicide aggravé en raison de « la difficulté à le prouver » et de l’augmentation de 137,5 % de ce délit. Les députés de tous les partis ont dû lui expliquer que le féminicide est attesté avec une seule des variables stipulées pour constituer un délit, et le recul que signifierait sa disparition du Code pénal.

Ainsi, dans ce Mexique qui est en fait plusieurs Mexique, puisque l’année 1993 a commencé, à un bout du pays, avec la dévastation féminicide de Ciudad Juárez et s’est terminée, à l’autre, avec la proclamation de la loi révolutionnaire des femmes zapatistes, la réalité confronte le gouvernement actuel à ses propres politiques. Un an après la déclaration de la pandémie, les féminicides ont augmenté et le mouvement féministe doit relever le défi de continuer à avancer et dans le même temps, au dire de Marcela Lagarde [6], de ne pas reproduire les stigmates et les mécanismes qui entraîneront davantage de violence à l’égard des femmes.

(A suivre)

Claudio Albertani et Fabiana Medina

P.-S.

Voir également dans CA 264 Face au crime organisé, les communautés mexicaines du Michoacán s’organisent et [La lutte des femmes contre le féminicide au Mexique-2558] dans CA 307.

Notes

[1] Terres appartenant à l’Etat, laissées en usufruit à de petits paysans qui les exploitent soit individuellement, soit collectivement en coopératives de production

[2] El Camino de la Bestia, Pepitas de Calabaza, 2016

[3] Cette « initiative », née dans un ranch appartenant à un magnat accusé par la presse locale d’implication dans le trafic de cocaïne et concrétisée sous l’administration Bush en 2008, a servi l’industrie de l’armement américaine et accentué l’intromission des services de sécurité et de renseignement américains au Mexique

[4] La Escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Tinta Limón Ediciones, 2013

[5] Los Señores del narco, Random House Mondadori, 2010

[6] Une des figures de l’anthropologie féministe, députée PRD