CA 313 Octobre 2021

De l’élection américaine au post colonialisme

vendredi 15 octobre 2021, par

Évacuer le sujet de l’exploitation et la conflictualité sociale pour mettre en avant les questions de race ou de religion est l’une des caractéristiques du postcolonialisme. Cela conduit, comme ce fut le cas aux États-Unis lors de la campagne électorale, à ne voir ni à comprendre les causes de la « fascisation » de la société. Et à ne pas pouvoir la combattre. A ne pas comprendre non plus les fondements du colonialisme qui ne sont ni le racisme ni une quelconque amoralité mais avant tout la nécessité pour un système de développer l’exploitation économique

Trump est un fou, tel est le message que la « gauche » américaine a seriné tout au long de la campagne électorale pour l’élection présidentielle américaine. Le « peuple de gauche » français et les bobos, pilotés par les bien-pensants de l’intelligentsia journalistique et universitaire, envoyaient, de leur côté, le même message : Trump est un débile ridicule, un beauf installé par erreur à la maison Blanche dont on se raconte les imbécillités dans les dîners en villes ou entre amis pour mieux se prouver à quel point on est intelligent et progressiste.…

C’est ce tableau que cette gauche libérale a brandi devant les yeux du peuple américain, en feignant de croire qu’en lui montrant le ridicule et les outrances du personnage leurs yeux s’ouvriraient devant une telle évidence et face au risque de décrédibilisation de l’Amérique.

Seulement voilà, le tableau s’est transformé en un miroir devant lequel un grand nombre des électeurs américains se sont reconnus (voir encart 1). Le « Trumpisme » est durablement installé dans la société étasunienne malgré l’illusion bidenienne.

Cela fait des années l’aile gauche du parti démocrate et les milieux « progressistes » universitaires, refusaient de considérer qu’une grande partie de la société US glissait à droite et à l’extrême droite. L’accroissement de la pauvreté, le chômage, l’insécurité remplaçaient le rêve américain d’une possible ascension sociale et laissaient des millions d’Américains sur le carreau. Le second mandat d’Obama n’a pas freiné la tendance. Les Églises évangélistes se portaient à merveille et les Tee party surfaient sur la rancœur des victimes de la crise. L’élection de Trump, avait été considérée comme une surprise, alors qu’elle était inscrite dans la période.

Pourtant, des luttes sociales, sans doute faibles, existaient quand même et elles auraient dû être le point d’appui d’une offensive politique pour ne pas laisser l’extrême droite faire son miel de la crise. Les observateurs attentifs voyaient bien qu’un grand nombre de travailleurs en avaient assez d’endurer une telle situation. Bien que l’information à ce sujet ait été une denrée rare, le journalisme social et les médias d’investigation ayant pour ainsi dire disparu du pays, des signes indiquaient que l’action revendicative sur le lieu de travail reprenait des couleurs. Ces réactions existaient mais elles étaient devenues invisibles aux yeux des classes « instruites et bien-pensantes » et de l’intelligentsia du monde des arts et des lettres, de l’éducation, de la grande presse et de l’Université.

La cause de cette cécité est simple : depuis bien longtemps cette « gauche » ne considère plus l’Amérique comme un tout organique au sein duquel le niveau des affrontements de classes marque le recul ou l’avancée de cette « droitisation ». Elle a basculé dans une vision de la société américaine segmentée, non plus en classes antagonistes mais en de nombreux groupes/identités différents (certains avancent sans rire le chiffre de 17 !).

La campagne électorale s’est donc déroulée totalement à côté de la question sociale.

Pourtant, si on cherche bien, il s’est passé des choses bien intéressantes sur ce terrain dans l’année qui a précédé l’élection : on tombe sur la grande grève des employés d’Amazon en mars ; on note qu’une coalition de travailleurs d’Amazon, d’Instacart, de Whole Foods, de Walmart, de Target et de FedEx s’était signalée pour coordonner des actions contre les conditions de travail ; on s’aperçoit que pendant que la presse étalait complaisamment des comptes rendus de manifestations qui, dans un petit nombre d’État, entendaient refuser les mesures barrières contre le covid et étaient soutenues par Trump, « se déroulaient dans le pays des actes de résistance de masse plus radicaux et plus justes », que le nombre de réseaux d’entraide explosaient, et que des grèves ouvrières comme le pays n’en avait pas connu depuis longtemps, se succédaient ; qu’une grève des loyers sans précédent depuis la crise de 29 a secoué New York, puis d’autres villes suite à un appel lancé le premier mai, etc. Ces nombreuses grèves spontanées qui ont éclaté au cours des semaines précédant l’élection aux quatre coins du pays ont amené l’un des lobbyistes antisyndicaux les plus influents d’Amérique, au service du patronat, M. Rick Berman, à mettre en garde ses clients quant aux risques d’une « rébellion partielle de la force de travail » ! Il écrivait alors : « C’est la première fois depuis le début des années 1980 que je ressens un intérêt significatif de la part des employés pour l’action collective et la désignation de délégués », suite au constat que les travailleurs du secteur des services, des entrepôts et des livreurs à travers le pays se livraient à des arrêts de travail pour mettre en évidence de mauvaises conditions de travail et un salaire dangereusement bas. Il constate en outre également que sur les réseaux sociaux « de plus en plus de travailleurs échangent sur leurs conditions de travail ».

« Si on cherche bien » disions-nous. C’est quand même un comble que ce soient l’extrême droite et le patronat qui aient le mieux pressenti qu’au cœur de l’élection était la question sociale et non les identités. Que Black lives matter était au moins autant un mouvement social qu’un mouvement identitaire.

ENCART 1

C’est le même mécanisme qui a fonctionné en France dans les décennies de l’après Seconde Guerre mondiale. Au début, l’imprégnation antifasciste était telle dans la société qu’habiller quelqu’un ou un groupe de "fasciste" suffisait à éloigner de lui une très grande partie de la population. C’était d’un simplisme affligeant qui masquait que l’antifascisme de l’époque était tout autant constitué de sentiments anti-Allemands que d’opposition à une idéologie politique. Si bien que lorsque De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958 et que les gauches n’eurent comme seule recette pour le combattre que de rabâcher que le fascisme ne passerait pas (ce qui déjà en soi, faire du gaullisme un fascisme, constituait une aberration), le repoussoir s’est mis à fonctionner de moins en moins bien : le tableau brandit devant les Français s’est progressivement transformé en un miroir dans lequel nombre d’entre eux ne voyaient pas, à juste titre, le système honni, mais un De Gaulle simplement nationaliste œuvrant pour la grandeur de la France. Tel un remugle, l’aspect nauséabond d’une Résistance en partie travestie par l’Histoire officielle, remontait des profondeurs sans que la gauche s’en aperçoive. On retrouve malheureusement les mêmes mécanismes aujourd’hui dans l’affaire des inscriptions « antifascistes » contre des profs jugés islamophobes par l’UNEF, ou, suite à l’attaque contre la librairie anar lyonnaise la constitution d’un collectif pour l’interdiction des locaux fascistes ou l’organisation d’une grande manif nationale antifasciste. Outre parfois une forme d’imbécillité dont l’UNEF est coutumière cela démontre surtout une forme d’impuissance de la stratégie frontiste gauchiste – dont nous ne pouvons totalement nous extraire.

Mais c’est une autre question….

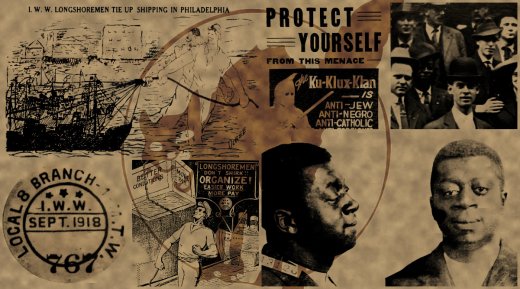

Cette cécité, volontaire ou non, concernant les révoltes sociales, est une constante dans l’Histoire des États-Unis, bien que la construction de l’État fédéral ait été parsemée de révoltes en tous genres, de Noirs comme de Blancs ou d’autochtones. Plus de deux siècles d’acharnement à passer sous silence ces rébellions de façon à ce qu’elles disparaissent du grand récit officiel de l’édification de la nation.

L’invention par les politiciens du concept de construction d’une « nation étasunienne » fut une initiative géniale de pacification de la nouvelle société, en ce qu’elle offrait en théorie la possibilité aux petits Blancs de s’intégrer dans cette structure naissante, du moins d’en rêver, et ainsi d’offrir une possibilité de constituer une classe moyenne par une sorte d’intégration imaginaire d’un prolétariat se définissant en creux par le privilège de n’être pas noir.

On croit souvent que le « privilège blanc » n’est que de la conséquence logique de l’esclavage et du racisme anti-noirs alors que ces privilèges furent consciemment mis en place comme stratégie par la classe dirigeante à la fois contre les prolétaires noirs et les prolétaires blancs.

Le XVIIe siècle est l’époque où les « travailleurs à la peau pâle » trimaient aux côtés de leurs « camarades de travail à la peau noire » et se considéraient comme leurs amis nous dit John Garvey dans The Abolitionnist Alternative in the 21st century. [1]

Howard Zinn [2] nous raconte la mise au point d’un système, au début du XIXe siècle, consistant à payer les Blancs pauvres à l’origine de bien des troubles, pour contrôler les esclaves et surveiller le travail des Noirs, esclaves ou non, et faire de ces dernier l’objet de toutes les haines.

C’est ainsi que dès la fin du XVIIe siècle la classe des propriétaires terriens a décidé qu’il fallait créer une distinction entre les Blancs pauvres et les esclaves, et introduire un « privilège blanc », c’est pourquoi ils ont créé une série de lois qui distinguaient les Blancs des Noirs » nous dit Loren Goldner [3]. Aux yeux de ces propriétaires il importait de « donner au travailleur blanc l’idée qu’il a un intérêt à la préservation de l’ordre social ; c’est à dire en lui donnant des privilèges, en termes psychologiques et parfois économiques, contre les Noirs », parce que bien entendu ces Blancs et ces Noirs ont beaucoup trop d’intérêts objectifs en commun.

Dès la fin du siècle précédent ça branlait déjà dans le manche de l’ordre. Un exemple : en mai 1779 la première compagnie d’artillerie de Philadelphie attire l’attention de l’assemblée du dit État sur les difficultés des gens du commun et des pauvres qui menacent de recourir à la violence contre ceux qui « par pure avarice tentent d’amasser des fortunes sur le dos de la partie la plus honorable de la communauté ». Bien vu puisque cinq mois plus tard une émeute éclate avec la participation de miliciens ; elle est réduite par d’autres miliciens composés de citoyens fortunés de la ville, bien nommés « bataillons en bas de soie ».

Ce ne sont là que des exemples, mais qui se penche un peu sur l’Histoire non officielle des EU s’apercevra qu’ils sont beaucoup plus nombreux que ce que l’Histoire officielle nous enseigne.

En plein XVIIIe siècle l’Assemblée de Virginie proclame que les Blancs étaient supérieurs aux Noirs ce qui permit d’offrir aux Blancs socialement inférieurs des privilèges sous forme de grains, de quelques schillings et d’une arme quand leur contrat de serviteurs prenait fin. Ce qui permit, et c’était l’objectif, d’éviter encore une fois qu’un intérêt commun ne se cristallise entre les pauvres Blancs et les esclaves noirs et de parer à toute éventualité d’une révolte sinon commune, du moins conjointe. On peut donc dire que la part construite ou entretenue du racisme est, aux EU, un discours qui s’adresse surtout aux Blancs.

On ne peut terminer ce rapide panorama sans évoquer la « grande rébellion » de juillet 1967 (5 jours d’émeutes – non contre les Blancs mais clairement contre les structures politiques – qui firent 43 morts et 7200 arrestations ; puis le cycle de révoltes à Détroit au début des années 1970 crées par les restructurations dans l’industrie automobile et qui vit naître de nombreuses organisations révolutionnaires (le plus souvent marxistes-léninistes mais abordant la question du racisme sous l’angle des rapports de classe et surtout avançant des revendications qui pouvaient être communes avec celles des travailleurs blancs : conditions de travail, gestion de l’automatisation, salaires etc.) [4]. L’objectif était clairement de créer une conscience de masse visant au changement social qui ne soit pas liée à la race ou au genre.

Les capitalistes et les États ont toujours pris grand soin de ne pas considérer le prolétariat comme une entité. Ils se sont toujours démerdés, et plutôt bien, pour provoquer ou entretenir des clivages entre les exploités et la création quasi institutionnelle de catégories fait partie de cette stratégie : pendant qu’ils se foutent sur la gueule, ils nous foutent la paix !

Bien entendu il ne faudrait pas tirer de ces exemples qui parsèment l’histoire étasunienne une vision idyllique d’un prolétariat spontanément et massivement uni que seule une méchante et machiavélique stratégie de la bourgeoisie aurait désorganisé et atomisé. Il s’agit simplement de dire que ces tendances propices au développement d’une conscience de classe ont toujours été présentes et que c’est d’abord sur elles qu’un projet révolutionnaire socialiste et égalitaire aurait dû s’appuyer et s’employer à développer ou du moins à mettre en évidence. Tous comme maintenant. Ironiquement l’université moderne a développé de multiples « studies » mais à ma connaissance il n’existe pas de « proletarian studies » (ce qui, soit dit en passant ne changerait rien, mais qui en dit long sur la structure mentale postmoderne).

Cette mécanique présente dans l’histoire des Etats-unis est aussi présente dans l’histoire sociale européenne, par exemple en France (voir encart 2).

Il est évident qu’un droit qui n’est pas pour tout le monde devient un privilège et que le niveau de vie moyen des pays dits développés repose en partie sur l’exploitation coloniale. Il est pourtant primordial de considérer que ce « privilège » occidental du niveau de vie repose aussi sur des conquis par les luttes sociales au cours des siècles. Si on oublie cela et que l’on met en avant un discours culpabilisateur cela signifie : « soit content de ce que tu as car derrière toi il y a des gens qui en ont encore moins » ! La notion de privilège tend à diviser à l’infini, ce n’est pas un instrument collectif d’émancipation

Faire du privilège un concept central pour expliquer et décrire le colonialisme conduit irrémédiablement à utiliser comme instrument de lutte la culpabilité et la responsabilité collective basée sur l’inné ou la naissance et non sur le choix … Et même si on se situe dans un espace politique qui veut quand même tenir compte des classes et des conflits sociaux (intersectionnalité oblige !), ce rapport au privilège et à la culpabilité induit une solidarité en forme de compassion et de condescendance envers les « racisés » en favorisant la mauvaise conscience et une réticence à critiquer ce qui le serait en d’autres circonstances, comme par exemple le terrorisme islamique et le fanatisme inhérent à la religion. Cela nous éloigne encore un peu plus de la construction d’une solidarité de classe.

En France ce sont des groupes, peut-être minoritaires mais flirtant avec le racisme, qui visibilisent le plus cette posture comme le PIR, la Tribu Ka ou la Brigade antinégrophobie qui suggèrent que l’esclavage est un phénomène « occidentalo-chrétien » ou qui, sous prétexte que l’ex-colonisé doit apprendre d’abord à s’aimer lui-même, enseignent à refuser le métissage et à se « marier avec une musulmane ou un musulman, un Noir ou une Noire » : la coupure revendiquée entre deux entités conduit à considérer qu’au bout du compte il faut privilégier sa race !

encart 2

Les privilèges en France

Petit détour par la France. Lorsqu’on y parle de privilège c’est la nuit du 4 août 1789 qui vient à l’esprit. Cette nuit où, soi-disant, l’Assemblée constituante a aboli les privilèges. Pourtant, toute occupée à rédiger la nouvelle constitution, la « Grande peur » qui déferle sur la France depuis le 14 juillet – guerre aux châteaux, guerre à l’Église, et destructions des actes de propriété – la laisse quelque peu pantoise. Composée, il faut le rappeler, de nobles, d’ecclésiastiques et de bourgeois, sa première préoccupation devient alors de rétablir l’ordre. Tandis que les privilèges tombent d’eux-mêmes sous les coups de boutoir du petit peuple elle va légiférer a minima : ne seront touchés que quelques privilèges comme la dîme ou les corvées seigneuriales. L’ensemble des privilèges seigneuriaux ne seront, eux, abolis qu’en août 1792. Tout ça pour dire, chose bien connue, que le législatif ne survient que pour entériner – souvent provisoirement – un rapport de force.

Et que la classe dominante ou aspirant à le devenir préfère, quand le boulet lui passe prêt de la tête, légiférer sur les privilèges que subir les atteintes à la propriété.

Les études post coloniales, qui se développent à la fin du XXe siècle, se proposent d’étudier les effets de la colonisation par le monde occidental, à la fois sur les populations autochtones soi-disant décolonisées vers le milieu du siècle et sur celles des ex-colonisés et leur descendance dans les métropoles. Il tente de mettre en cause les présupposés coloniaux dans tous les domaines de l’expression et de la connaissance et en particulier dans les discours dominants lié aux superstructures étatiques. Il étudie également les interactions entre colonisé et colonisateur et nous devons constater que ce courant a produit des recherches intéressantes sur ces questions et a eu le mérite de remettre au goût du jour un débat qui fut le plus souvent occulté, surtout en France. Jusque-là, donc, tout va bien… C’est ensuite que ça se gâte…

Le colonisé du monde occidental au XIXe siècle et au début du XXe, était encore un indigène à peine humain que l’on exposait sur des foires en Europe ou qui pouvait servir de chair à canon dans les guerres impérialistes. Il est devenu ensuite un immigré-force de travail, sans que les stéréotypes racistes et/ou paternalistes disparaissent pour autant.

Ce changement aurait pu/dû servir de point d’appui pour combattre le racisme en mettant en avant les intérêts communs des prolétaires quel que soit leurs origines et leur couleur de peau. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé : le fameux slogan « travailleurs français – immigrés tous unis » assez souvent affirmé au fil de l’histoire du mouvement ouvrier, ravivé en mai 68 et dans le mouvement contre les foyers Sonacotra ou dans les usine Pennaroya à Lyon ou Renault-Billancourt s’est ensuite progressivement désincarné jusqu’à devenir une coquille vide utilisée comme slogan pour le décor, mais vidée de son contenu au profit de la construction d’un paysage politico-social qui exalte les différences en oubliant l’appartenance commune à une classe.

En effet, ramener l’immigré à sa condition d’indigène (même de la République) a été et est un des axes communs aux différentes tendances du postcolonialisme. Or, « Indigéner » l’immigré c’est lui ôter sa dimension économique de prolétaire pour le ramener à celle de colonisé [5].

Mais il faut bien dire que cette « re-indigènisation » n’aurait sans doute pas pu se produire aussi facilement et avec une telle importance sous la seule impulsion d’universitaires « nouvelle vague ». Elle correspondait aux intérêts de la bourgeoisie et de ce fait elle a reçu un sérieux coup de pouce politique qui fut l’œuvre, une fois de plus, de la social-démocratie.

Deux ans après l’élection de Mitterrand à la présidence en mai 1981, alors que les utopies soixante-huitardes commencent à être vilipendées et que bien des leaders de 68 sont en train de se reclasser dans les appareils d’État, un consensus droite/gauche se dessine pour permettre au PS de prendre un tournant libéral assumé remplaçant le pseudo discours de classe encore en vigueur dans les textes idéologiques officiels des socialistes (un vieux reste de la SFIO).

Mais il reste encore quelques empêcheurs de néolibéraliser en rond. Le patronat a fait le choix, à la fin des années 60 d’embaucher massivement une main-d’œuvre immigrée peu qualifiée (les OS) permettant de maximiser les profits à court et moyen terme plutôt que de procéder à de coûteux investissements pour moderniser l’outil de production. Quelques années plus tard restructurations et fusions d’entreprises s’avèrent indispensables dans l’automobile et c’est cette main-d’œuvre qui paie les pots cassés : chômage technique puis licenciements collectifs, durcissement des conditions de travail.

Chez Citroen à Aulnay-sous-bois, chez Talbot à Poissy où une milice syndicale patronale fasciste fait régner la terreur, 50 à 70 % des ouvriers sont des immigrés. De 1982 à 1984 des conflits très durs s’y déroulent qui vont secouer la France car ce sont ces derniers qui sont les premiers subir les conséquences de la nouvelle donne économique : maintenus dans des tâches les plus dures et les plus mal payées, privés de possibilités de formation interne et d’avancement dont les ouvriers « français » disposent, ils axent leurs revendications sur l’égalité et la dignité.

Mais la volonté orchestrée par le patronat de coupure entre immigrés et Français/Blancs « privilégiés » est compromise du fait qu’une autre minorité (blanche et française) subit les mêmes dommages : les militants syndicaux CGT et une base ouvrière active qui, quasi clandestins dans l’usine ont réussi à représenter 30 % aux élections syndicales à Poissy, malgré la répression patronale exercée par le syndicat fascisant. Le danger est grand pour le pouvoir de voir la sauce prendre entre deux fractions du prolétariat et que naisse une lutte exemplaire mettant en péril l’acceptation du dit tournant libéral.

C’est alors que Gaston Deferre, le ministre de l’Intérieur évoque le rôle dans les grèves d’« intégristes et de chiites » et que premier ministre, Pierre Mauroy, dénonce à son tour la grande grève dans l’automobile comme étant téléguidée par… Khomeiny. Il déclare : « les principales difficultés sont posées par des travailleurs immigrés […] agités par des groupes religieux et politiques qui se déterminent en fonction de critères ayant peu à voir avec les réalités sociales françaises » [6]. Jean Auroux, le ministre du travail auteur des fameuses lois éponymes, s’emploie à réduire ces conflits à une volonté d’institutionnaliser une religion sur les lieux de travail : « les immigrés sont les hôtes de la France et à ce titre ont un double devoir : jouer le jeu de l’entreprise et celui de la nation. »

D’un coup d’un seul l’émigré n’était plus un travailleur presque comme un autre mais un arabe ou un noir plus ou moins islamiste. Les enfants de ces travailleurs émigrés, de nationalité française pour la plupart, cessaient d’être simplement des…. jeunes français issus de l’immigration, ils devenaient des « beurs » (qui veut dire arabe en verlan, ne l’oublions pas !).

Cette offensive gouvernementale a permis que se construise dans la société française un regard inhabituel et faussé sur les luttes ouvrières par le fait qu’on a substitué une identité religieuse et culturelle (dangereuse, bien sûr !) aux racines sociales des conflits.

Les premières percées du FN aux municipales de 83 et aux européennes de 84 se situent aussi en partie dans cette séquence politique dans laquelle plus largement, il s’agit d’éloigner autant que faire se peut une vision classiste et radicale des années 68 et de n’en garder que l’aspect culturel. Mais il s’agit aussi pour Mitterrand de se faire réélire, de diviser la droite et pour ce faire de mettre le FN sur les rails (qui à ses yeux, est maltraité par les médias). L’affaire Talbot/Citroën permettait au sphinx de faire d’une pierre deux coups.

C’est ainsi que, dans la foulée de ces grèves, après la marche pour l’égalité et contre le racisme (octobre 83), SOS-racisme est créé en octobre 84 par les jeunes socialistes J. Dray et H. Désir, pour œuvrer au détournement de ces conflits de classe en les ramenant à une opposition racisme/antiracisme sur le terrain de la jeunesse. Ce racisme, qui bien entendu imprègne l’inconscient comme le conscient français, fut ravivé et légitimé par toute cette offensive gouvernementale et patronale. La gauche, pour rester telle à ses yeux, devait en atténuer les effets trop visiblement contraires à son éthique prétendue, tout en préservant ce que cette offensive contenait d’intérêts patronaux et de division de la classe ouvrière. L’idée était de ramener le débat à une question morale d’autant qu’une grande partie de la jeunesse scolarisée (encore à l’époque essentiellement issue de la petite bourgeoisie intellectuelle) était sensible à l’antiracisme. La fameuse génération « morale » de la jeunesse succédait à la génération « rebelle » de la décennie précédente. C’était l’époque de l’émergence surprise d’un mouvement lycéen important, surtout provincial, contre les expulsions de leurs camarades en situation irrégulière.

Évidemment, réactiver le racisme sur le terrain de classe et en même temps prendre l’offensive pour le combattre sur le seul terrain moral ne pouvait qu’ouvrir la voie aux mêmes contorsions analytiques évacuant les causes profondes du colonialisme pour en faire quelque chose d’essentiellement amoral.

Le colonialisme se structure autour de trois objectifs : s’emparer de matières premières, s’emparer de forces de travail, s’emparer de lieux de pouvoir essentiels d’un point de vue stratégique militaire et commercial. Le racisme est utilisé, provoqué, créé, encouragé par le colon pour l’aider à réaliser ces trois objectifs, mais il n’est en rien la cause du colonialisme.

Nous parlons-là du racisme exprimé par l’occidental vis-à-vis des populations autochtones, mais le colon sait aussi utiliser les antagonismes, souvent violents, qui préexistent dans ces sociétés qui ne sont pas exempts, elle non plus, de racisme. Cette présence de racisme et d’esclavage est, soit dit en passant, très souvent passée sous silence par les courants postcoloniaux. Et si vous en faites état vous serez, par eux, taxés de raciste. Ils sont installés dans une sorte de déni [7], si bien que des vérités historiques, au lieu d’être assumées par l’aire politico-culturelle de la gauche critique et sociale, sont niées et laissées entre les mains de l’extrême droite qui, bien sûr, lui donnent un sens tout à fait contraire à celui que nous devrions défendre, mais apparaît, aux yeux des plus naïfs, comme les seuls s’appuyant sur une vision (déformée) de l’évidence.

De la même manière les études postcoloniales se sont essentiellement attachées au colonialisme des quatre grandes puissances européennes, Angleterre, France, Espagne et Portugal. Il y a là une vision centrée (auto) sur l’Europe qui pourrait laisser entendre que c’est seulement là qu’a existé le seul et vrai colonialisme. L’expansion russe vers l’Asie, Japonaise vers la Mandchourie ne semble par exemple pas faire partie des analyses globales et ne pas participer à la définition du colonialisme.

Il ne faut pas perdre de vue que la théorie dite décoloniale naît dans les universités (les cultural studies) et non directement d’une lutte de la base colonisée elle-même. Ce n’est pas une production populaire mais une production qui vient d’une certaine élite, j’irai jusqu’à dire d’une classe montante se considérant comme une élite devant éclairer les masses. Avec toutes les précautions d’usage concernant les contextes et l’époque très différente, on ne peut s’empêcher de se remémorer les analyses, il y a plus de 120 ans, d’un certain Makhaïski [8] concernant le rôle des élites intellectuelles dans le mouvement ouvrier.

Ainsi, une part importante des premiers théoriciens du postcolonialisme originaires du tiers monde (Indes et Amérique latine surtout) professaient dans des universités américaines. Formés dans la mouvance marxiste des années 70 ils prirent de plein fouet l’échec des mouvements de libération nationale qui fut attribué à des insuffisances de la théorie marxiste et s’attelèrent ensuite à combler et à reformuler d’autres fondements de transformation de la société.

On voit bien à cet endroit la filiation qui existe entre le tiersmondisme et le postcolonialisme.

Vers le milieu du XXe siècle, certains courants post-marxistes, constatant que la classe ouvrière des pays développés n’avait pas su ou pu faire la révolution, suggéraient que l’ouvrier occidental s’était intégré à la société de consommation et ne se battait plus que pour des améliorations dans le cadre du capitalisme (les opprimés s’étaient montrés décevants aux yeux des candidats à la fonction de pilotages de la plèbe). Améliorations et relatif bien-être qu’il devait à l’exploitation, par le moyen du colonialisme et l’impérialisme, des peuples du « Tiers-monde. Par conséquent la classe ouvrière traditionnelle issue de la révolution industrielle du XIXe siècle ne pouvait plus être considérée comme la figure centrale du projet émancipateur.

Ce raisonnement provenait moins d’une description clinique de la réalité que du refus de questionner la pertinence d’analyses antérieures s’appuyant sur une sorte de messianisme de la classe ouvrière…, mais d’une classe ouvrière incapable de s’émanciper par elle-même. Dès lors il suffisait de trouver un prolétariat de substitution supposé être le moteur de la révolution pour que l’avant garde joue la même musique qu’auparavant mais devant un autre public. Les peuples du tiers monde qui se signalaient alors par des luttes contre l’impérialisme et le colonialisme étaient toutes désignées pour remplir cette fonction.

Dans les années 60/70 tiersmondistes il existait encore un rapport aux marxismes et aux luttes sociales. Or, le postcolonialisme qui suivit quelques décennies plus tard fut une relocalisation d’un tiers-mondisme essoufflé, en s’appuyant sur un rapport déformé à l’histoire évacuant la question de l’exploitation, les questions de classe pour mettre en avant les questions de race et de religion en revisitant l’histoire et en mettant de côté la conflictualité sociale.

Cette vision de l’histoire s’inscrit globalement dans un courant qui prend forme à l’époque : le postmodernisme. Né comme le tiers-mondisme d’une aire culturelle marxiste-léniniste idéalisant théoriquement « La classe » (mais en réalité n’en faisant pas grand cas), les postmodernes ont tout bonnement éradiqué leur passé non pas en changeant de sujet mais en le faisant disparaître complètement. Un courant qui en même temps avance une critique de l’universalisme et s’attèle à séparer les identités et les singularités, à juste titre redécouverte mais en détricotant les liens qui reliaient chacune d’entre elle à une utopie globale d’émancipation qui faisaient la force de la critique anarchiste d’un universalisme bourgeois fondé le modèle étatique. A partir du moment où on écarte l’hypothèse révolutionnaire on ne peut que jouer la carte de l’intégration et on ne peut que demander des choses comme les égalités diverses à l’intérieur du système.

A noter pourtant que les grands initiateurs en France de ces courants postmodernes, comme Deleuze, Guattari, Derrida, Foucault ou Lyotard, furent eux aussi issu du moule dominant de l’après-guerre plus ou moins marxiste-léniniste (voire stalinien). Ils font partie de cette génération d’intellectuels que le prolétariat, cet ingrat, a déçu. Ils finissent par se convertir en libertaires… mais sans la révolution, c’est-à-dire en fait en libéraux.

Ajoutons pour la petite histoire que Foucault a fait fort : en 1978, soutenant la révolution des Ayatollah en Iran il déclare : « il [le nouveau régime] m’a impressionné dans sa tentative pour ouvrir dans la politique une dimension spirituelle. » Il évoque « un mouvement traversé par le souffle d’une religion qui parle moins de l’au-delà que de la transfiguration de ce monde-ci. »

Et puisque nous en sommes à la religion signalons encore que la recherche effrénée d’un nouveau sujet de l’histoire amène certains, comme l’organisation trotskiste anglaise SWP, dirigée par Chris Harman, à considérer que l’Islam est la religion des opprimés. Sans aller jusque-là le post colonialisme, lui, tend à faire passer toute critique de l’Islam pour du racisme (islamophobie).

La lutte contre le racisme, légitime, ne doit jamais laisser le champ libre aux régressions religieuses au prétexte que ces croyances seraient celles de populations ségréguées.

JPD

Notes

[1] (cité par Y. Coleman dans Ni patrie ni frontières, 28/01/2018)

[2] Howard Zinn, Une Histoire populaire des Etats-Unis de 1493 à nos jours, Agone 2002.

[3] « États-Unis. Race et classe avant et après Ferguson », entretien réalisé sur RadioK, une radio libre d’Oviedo en Espagne en décembre 2014, et publié dans Échanges 149 hiver 2014-15

[4] Voir Detroit : pas d’accord pour crever, D. Georgakas et M. Surkin

[5] C’est la même entourloupe sémantique qui, en remplaçant sexe social par genre permet d’oublier à la fois le sexe et le social pour les remplacer par une froide formule grammaticale.

[6] Sur toutes ces questions, lire Grèves saintes ou grèves ouvrières ?

Le « problème musulman » dans les conflits de l’automobile, 1982-1983, Vincent Gay dans Genèses 2015/1 (n° 98), pages 110 à 130

[7] lié à une persistante et malfaisante vision selon laquelle la frontière entre le bien et le mal doit être nette, sans no man’s land, une vision que j’appelle puritaine

[8] Cet anarchiste polonais, d’abord marxiste, a montré que le socialisme de la social-démocratie au tournant des XIX et XXe siècle n’était que l’idéologie d’intellectuels qui s’appropriaient l’idéal socialiste pour le dénaturer en proposant leur « aide » au prolétariat par le biais du regroupement des éléments les plus conscient en avant garde. Ce qui amène ces « travailleurs intellectuels » à se constituer en classe montante pour assurer des fonctions de direction et de gestion en faisant perdurer le régime d’exploitation en leur faveur.cf Le socialisme des intellectuels